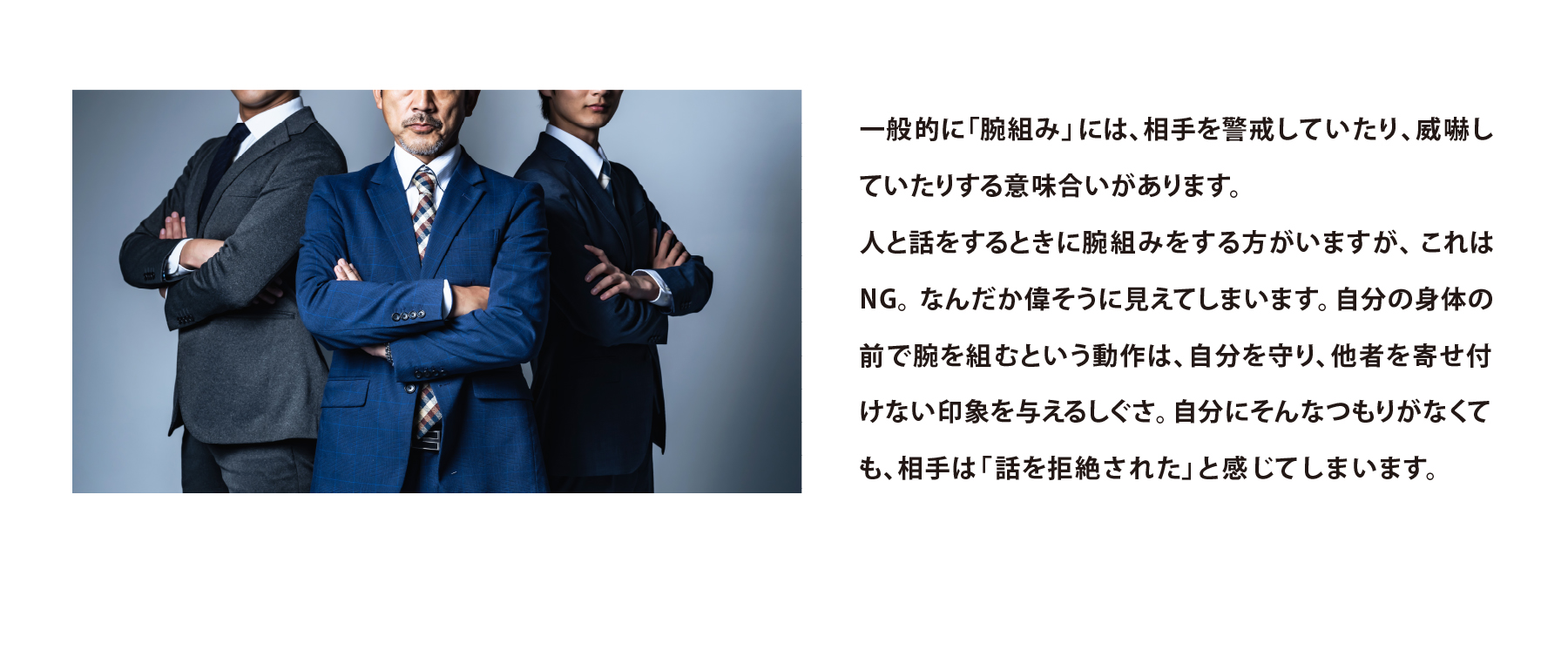

腕組みをして叱られたハナシ

ブランディングを受け持っているクライアントの販売支援で量販店の店頭に立つこともあります。場所は二子玉川の高島屋、B1の青果売り場で岡山県産のぶどうを売っていた時の話です。

セッティングも終わり、開店を待つばかり。安堵の気持ちもあり販売コーナーの横にぼんやりと佇んでいました。手持ち無沙汰で背面で手を組んでいたのですが、担当バイヤーから「手は前で!」と注意を受けました。後ろ手や腕組みをしているとお客さんから“偉そうに”受け取られるのだそう。確かに、自分がお客さんの立場で考えれば、店員さんが腕組みをしていたらイヤな気分になるだろうな…

納品業者であれバイトであれ、お客さんには“店員”と見られる。だから現場にいる時は店側のスタッフとして振る舞わなければならない。

これがその時戴いた教えです。

銘店ラーメンのパッケージデザインを永くやっていますと店主の姿にも変化が見受けられます。10年ほど前は、店主が暖簾の前で腕組みをしてドヤ顔の立ち姿を載せるのが主流でした。今はどうかと申しますと“笑顔で優しい”姿に変貌しています。ラーメン一筋、厳しい修行期間を経て、ではなく、独学で自分の目指す店の姿を追求する店主さんも増えています。一般職の経験のある方が立ち上げたお店は、ラーメン店と言えども接客業であるという気遣いが当たり前になったのでしょう。

しぐさに現れる心理状態、ボディランゲージとかノンバーバル(非言語)コミュニケーションとも言われますが、お客さん相手の商売ではすべからく不快感を与えない言葉や身振りが大切です。「いや、自分はそんな気持ちでやってない」と言い訳してもそれは斟酌されず“受け取った側の気持ち”が全て。

気が張っているときは本性を隠すことができますが、ふっと気を抜いた時に現れる何気ない仕草にこそ本心が出てしまう… 怖い怖い!

『農家の畑ごはん』 地産地消のキッチンカー

「自分で作った野菜や果物を直接お客さんへ届けたい」とお考えの農家さん、地域の道の駅で販売したりネットで通販というパターンが大多数です。中には『農家レストラン』として食事の提供や作物の販売をお考えの方もおられます。

いずれにせよ、実店舗ではお客さんが来られるのを待っている状態で、ネット通販でも集客の努力が必須です。

そこで、「お客さんが集まっているところに出向く」という選択肢のご紹介。

メリットは、

1. 家賃が掛からない。

軽トラックがベースなので車検代と燃料費だけで済みます。

2. 人件費が安い。

人手不足という問題はこの先も改善されそうにありません。キッチンカーなら基本ワンマンオペレーションで可能。ご自身で運営されるのならバイト&パート代は掛かりません。

3. 初期投資が少なくて済む。

一般的に店舗を持とうとすると敷金や礼金のほか内外装、厨房機器などで数千万の出費になることが多いのですが、軽トラベースのキッチンカーなら車両(新車8ナンバー登録)&最低限の設備を含めて380〜450万程度で始められます。車両購入にはローン払いも可、助成金制度も活用できます。

4. 業態変更が自由。

夏場は冷たいメニュー、冬は暖かいフードなど、地域や季節に応じてメニュー変更が自由。多く採れすぎた野菜や果物を活用した即興メニューなど臨機応変に対応できます。

5. 気が乗らないときは休む。

ご自身の体調や素材の調達具合などを鑑みて出店スケジュールを自由に変更できるのもキッチンカーのメリットです。何がなんでも!というストレスからも解放されます。

ウーバーなどデリバリー業者が手薄な地域に商機あり!地方ほど“地域一番店”になりやすい傾向があります。都市部から離れた里山だからこその『農家の畑ごはん』キッチンカー、メニューからデザイン、車両製作や許認可取得のお手伝いを致します。

詳しくは、aula brand design 本多:086-251-6311 またはメール:honda@aula-pec.jpまでお問合せください。

#キッチンカー #農家の畑ごはん #地域一番店 #地産地消 #デザイン #パッケージデザイン #aula brand design #日本パッケージデザイン協会

【勝手にデザイン】地鶏の商品開発

四国の真ん中、高知県大川村の「土佐はちきん地鶏」のロゴマークと商品展開を考えてみました。

地域産品、特に生モノの売り方について、二通りの攻め方があります。

ひとつは、青果精肉をそのまま販売。大きな取引先確保(例えば量販店やレストランチェーン)が狙いで、採用が決まれば一気に大量の商品が捌けます。

もうひとつは、調理済みのものを個人のお客さんに届ける策。簡単・お手軽・時短が有り難がられる風潮もあり、素材のことを熟知している生産者が責任を持って調理しているのでベストな味わいを届けることができます。特にECでは、在庫、納期や価格は生産者サイドで決められるという利点があります。バイヤーに縛られず値切られる心配も無しw

私のブランディング手法は『まず個々人に美味しいと言っていただける商品を開発する』こと。調理済み商品は“有料の試供品”という捉え方もアリでしょう。企て事はPlanBを用意、またはダブルトラックで進行するのが吉です。

#高知グルメ #大川村 #土佐はちきん地鶏 #地鶏 #デザイン #ラベルデザイン #パッケージデザイン #さめうら荘 #御来屋デザイン事務所 #aula brand design #日本パッケージデザイン協会 #勝手にデザイン #誰か商品化してください

ワインのラベル

ワインの味を決定づけるのは土壌(テロワール)だと言われています。

圃場の土組成、特にミネラル分が違えばそこで採れるぶどうの味が変わり、拠ってワインの味わいも異なってきます。

“同業他社との違いを打ち出す”ワインのブランディングにおいては、素材たるぶどうの生育環境の違いに言及することが最大の“オイシイネタ作り”になります。

岡山県新見市哲多にあるワイナリー『domaine tetta』は、日本では稀有な石灰岩土壌に在り、ミネラルを含んだワインが人気です。石灰岩がゴロゴロ転がっている景色はフォトジェニックで、WebsiteやSNS用の画像として重宝しています。

また、栃木県の鹿沼市には園芸用の土で有名な鹿沼土があります。群馬県の赤城山が噴火したときの火山灰がたまって風化したもので、排水性の良い酸性土壌です。

ワインのラベルには鹿沼土の写真をベースに使い、ボトルに貼ると土が透けて見えているような効果を狙いました。そしてネーミングは『TSUCHIKARA(土から)』。

ワインに限らず「ウチには特徴が無いから…」とお嘆きの方、まず足元の土に注目してみてはいかがでしょうか。ブランディングのネタは案外近いところに転がっていますよ。

【 閑話休題 】 ロードバイクの話

6年前の誕生日にフラッと立ち寄った自転車屋さんでロードバイクを衝動買い。自分的にはそんなに無謀な買い物とは思ってなく、高校時代、自転車(当時はロードレーサーと呼んでいました)で四国一周野宿の旅や、岡山〜大阪弾丸サイクリングをした経験がハードルを下げてくれました。

そんな過去もあり、青春よもう一度とばかりに流行りのカーボン製自転車にまたがり颯爽と走り出したものの… あれれ?こんなはずでは(泣)。

あの頃楽々登れていた坂が、100km走なんて楽勝だった体力がダダスベリ。そりゃそうでしょうよ、40年間運動らしきものは一切してこなかった身が往時のままでいる訳がない。とは分かっていても“過去の栄光”にすがるジジイがここにいます。

元来、結果の悪さを道具の所為にしたくないタイプの人間、加えて飽き性ときているものだから、初手から分不相応な高価なロードバイクを買い“元を取る”まで辞めるわけにいかないという無理矢理なモチベーションの上げ方で頑張ること3年。なんとか同年齢の人並みに走れるまでになりました。やったね!

それも束の間、カラダにガタが出始め、首肩腰の痛みに耐えながらのサイクリング… いや、もはや苦行でしか無い。楽しくもなんとも無い。もう帰りたいw

以来、1日60kmまで、道中で美味いものを食い、温泉宿に泊まり、疲れたら輪行で(電車に積んで)帰るという軟弱スタイルにチェンジ。カッコ悪さを容認すると自転車旅の楽しさが戻ってきました。

無理をせず、自分の体力に見合った楽しみ方を見つける。これが長続きのコツだと気付いた64歳の春。

趣味を同じくされる方、素敵なサイクリングコースがあれば教えてやってくださいな。

農業の未来は暗いのか? 《直販サイト内の生産者に見た一筋の光明》

平均年齢が70歳に届こうとしている農業従事者の高齢化、日本の農業の将来はどうなる? と危機感を煽る情報が目に付く。農業の現場に伺ってみるとその傾向は顕著で、将来を憂うのも無理からぬ話だと実感する。

農産物や魚介を扱うECサイトの内部コミュニティーに参加して感じたことがある。

1. 20歳〜40歳台の若手が多い。

70歳に比べれば若手扱いしても良かろう。その経歴は様々だが、業務&人間関係など会社勤めがストレスだったとか、田舎暮らしがしたかったなど“精神の疲れ”からの逃避組が多いようだ。

2. 悲壮感が無い。

農業を始めたきっかけは?との問いに「なんとなく楽しそうだから」という答えが多かった。売り上げは二の次で仲間同士日々楽しく過ごせれば良しとする。作物の種類を超えて横のつながりが非常に広いのも印象深かった。自分ちの産品を持ち寄りバーベキューパーティーをやったりしていて、なんだかサークル活動みたい。

彼、彼女たちの野菜果物が好調だ。

おそらく、農の慣行にとらわれず自由な発想で楽しく作ったモノのたたずまいや作り手の人柄が野菜や果物を“美味しそう”に見せるのだろう。私が大手メーカーの商品パッケージデザインをやっていて得た「作り手自身が美味しい、楽しいと感じていない商品は売れない」というセオリーが通じる感がある。

一度社会に出た経験はここで生きる。人とのコミュニケーション、それが煩わしくて逃げ出したが新天地ではそれに助けられている。自分で作ったモノを自分で売る、そこには人との繋がりが不可欠だが今や直接会わずともリモートでOK。販売や営業職だった人はその経験が役に立つ。またSNSなどのツールを使っての広報活動は今までの農家像にはないNeo Farmerの姿だ。

一次産業は新しいやり方で永続する。ご老体達には厳しい環境だろうが、生き抜く術を新農業人たちから学べるはずだ。

事例紹介 ジェイ・ウィングファーム〈もち麦発祥地の意地〉

とある講演会の会場での出来事。地域産品のブランディングについて話し終わったとき、ひとりのファーマーが声を掛けてくださった。愛媛のジェイ・ウィングファーム代表、牧氏その人。

講演の中身は「大手メーカーの味やデザインを真似しない」、「地域産品は多様化が命」という内容で、巷に溢れる安易な開発品にダメ出し一辺倒、ちょっとネガティブ過ぎたかなと思っていたのだが共感してくださる方がおられて嬉しかったのを覚えている。

愛媛県東温市で、もち麦、米、雑穀を栽培しているジェイ・ウィングファーム、特にもち麦の品質は群を抜きん出ており(それもそのはず、ダイシモチとも呼ばれるもち麦は、四国農業試験場で1997年に育成された品種で、その開発にジェイ・ウィングファームが深く関わっていた。いわばもち麦の生みの親)、オリジナルブランド[媛もち麥(ひめもちむぎ)]を展開しようとしていた矢先の巡り合い。以降一年間圃場に通いながら、もち麦のこと、日本の農業のあり方、食の安全性についての憂いなどをお伺いして精神的な部分を共有する時間を多く取った。私自身、もち麦についての知識が無かったこともあり勉強を兼ねてのフィールドワーク、心に響いたのは氏の「故郷から耕作放棄地を出さない」という言葉だった。

「畑が荒れると故郷の風景が荒れ、人の心が荒ぶ。ゴミが投げ込まれた畑を毎日見ながら登下校する子供達、その光景が当たり前になったとき、何とも感じなくなったときのことを考えると背筋が凍る思いがする」と。

また、もち麦生産者グループの方が「自分の子供達に安心して食べさせられるものを、自分で作ることが出来るというのは有難いことだなと思うんです」としみじみ語っておられたのも印象的だった。

ブームになり知名度が上がると粗悪品が増えてくるのはどの業界でも一緒、もち麦も過当競争に巻き込まれて行くこととなる。値段の安い輸入品が台頭してきた。

私は、安い輸入品が悪で高価な国産モノが善だとは考えてはいない。肝心なのは〝選択肢を用意する〟ことだ。値頃感で購入を決める人もいれば、安心安全美味をプラスの代金で求める人もおられる。後者に対しての手当てが〝顔の見える生産者〟の為すべきことだと考えている。

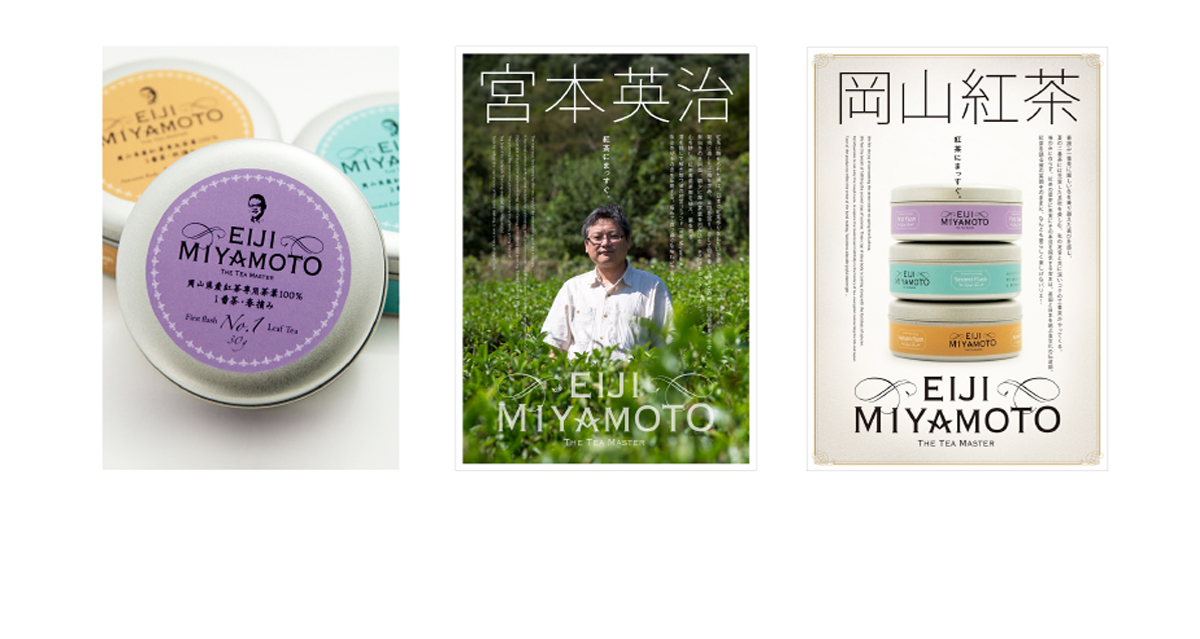

事例紹介:アーリーモーニング〈 英国人を唸らせた岡山の紅茶 〉

地域産品作りの現場には愛すべき求道者が数多くいる。尊敬を込めて『○○馬鹿』と呼ばせてもらおう。

6次化商品は、彼らのキャラクターを際立たせることで更に魅力を増す。

独自性を突き詰めれば、作り手の姿こそ最高の素材。世の中にふたつとないオリジナルコンテンツだ。国産紅茶の栽培に生涯を賭ける宮本英治氏が作る紅茶のパッケージデザインは彼の顔と名前に行き着いた。

紅茶好きが高じて自分で栽培しようと全国各地を巡り、彼がたどり着いたのは岡山県新見市大佐の山。急峻な山に囲まれたこの地はまるでダージリンだと直感したそうだ。 この御仁、紅茶を語らせれば止まることを知らず、その知識と情熱はいわゆる変人の域といってもいいだろう。このキャラクターを使わない手はない。ブランド名はストレートに、Eiji Miyamoto マークは彼の顔。

地元の百貨店、空港の売店から始まり、販路は東京へ。有名な紅茶専門店 AfternoonTeaから声が掛かり、今では紅茶の本場、英国の東インド会社との取引も始まったと聞く。

成功の要因は、豊富な経験と自らの想いを語れる伝達能力があったからであろう。生産者であり、ヘビーユーザーであり、優れた伝道者でもある当人が語る言葉がどれほど人の心を動かすものであるかを痛感した事例。

ともあれ一歩進み出さないと分からないことも多く、運任せとも言えるのが販売の現場。あれこれ悩んでいる時間がもったいない。

[速報]日本パッケージデザイン大賞2023 入選

スーパーの棚に並ぶ商品のデザインがなぜ煩雑なのか?

A社が「うちは◯◯が凄い!」と言えばB社は「◯◯に加えて□□を配合」と言い、更にC社は「全部入り!」という具合に輪を掛けて声高に叫ぶ。結果、ゴチャゴチャして似たり寄ったりの顔になってしまう。

人は『大声で話せば人は耳をふさぐ』という心理を読み解かねばなるまい。

長くブランディングを担当している愛媛県のジェイ・ウイングファームでは、はだか麦やもち麦、そして赤米、黒米、緑米などのモチ米を生産している。その原料を使って作った『国産麦芽糖 媛甘露(ヒメカンロ)』が、日本パッケージデザイン大賞2023食品部門で入選。

元から自社店舗〈媛甘露庵〉でしか販売しない計画 → 隣に類似の商品が並ぶことがない→ 派手なデザインに仕上げる必要がない、因って物静かな佇まいのパッケージデザインと相なった。

あえて一般流通に乗せず、EC展開もしない。手に入れることができるのは『地元愛媛に暮らす人だけの特権』というコンセプトがこのようなデザインを導き出した。波いる大手メーカー商品の中にあって、声高に叫ばない控えめな表現の地域産品が評価されたことは価値観の多様化が進んでいることの証左であろう。

広告マンは涙をこらえて嘘を付く

デザインや広告などの仕事はクライアントあっての仕事だ。ギャラの出処ということもあり“クライアントは神様です”となる。

さてさて『マイナカード』のCM、マイナンバー制度を普及させようと総務省やデジタル省がスポンサーになり、このところTVで頻繁に流れているのをご覧になった方も多かろう。大物俳優や有名野球選手を起用し、とても贅沢なおカネの使い方をしているな〜と眺めているのだが、実のところ“システムの安全性”が伝わって来ない。派手な演出に胡散臭さが増すばかり。

長くこの業界にいると画面から制作チームの心まで見えるようになる。楽しんで取り組めたのか嫌々やらされたのか。怪しげなクライアントを見極める術も身に付いた。

制作現場の様子はたぶんこんな感じか。

企画会議はノリノリで面白いプランが出来上がる。意気揚々と決定権者に企画書を持っていくとあれこれダメ出しを喰らい意気消沈。理由は「これじゃクライアントからOKが出ない」(相手はお役人様だぞ、ヘタを打てば俺のクビが飛ぶ)。忖度が働き、結果“当たり障りのない”プランに行き着く。そうなるとクリエイター達の意気は上がらず、上から言われるがままハイハイと生返事を繰り返し、早くこの現場が終わらないかな〜と締め切りというタイムリミットが我が身を解放してくれるのを待つばかり。

一言でいうと『皆、腰が引けている』のだ。

しかしてメッセージ性のないボンヤリしたCMが出来上がり、広告マン達は「あれは自分のシゴトじゃ無い」と言う。

関わった人が全員「あれは俺たちがやったんだぜ!」と誇りに思うシゴトをしたいものだ。

良いネーミングとは? Part2

仮に自分基準で最高のネーミングができたとしよう。しかし、それで売れるかどうかは別問題である。

前章で「ちょっとヘンテコで面白い名前は覚えてもらい易い」と記した。流行りの高級食パン店の事例で言えば、『考えた人すごいわ』(東京都清瀬市ほか)、『生とサザンと完熟ボディ』(神奈川県茅ケ崎市)など著名なプロデューサーのネーミング。インパクトがあり「なんだろう?」と注目を集めるには最高の店名だ。

しかし最近、閉店が相次いでいると聞く。インパクトがある店舗デザインゆえ閉店した際にも目立ってしまうのはちょっと可哀想な気もする。

高級食パンブームが長続きしなかった要因のひとつは「味と価格のバランスが市民権を得られなかった」ことではなかろうか。甘くてバターたっぷりの食パン(?)、で一般的な食パンの数倍の価格。「これってどうなの?」と内心思っていた人が多かったということだ。

そうなると、当初ウケていた“ヘンテコで面白い名前”は“残念なモノ”の代表名となってしまう。そう、ネーミング(商品)の良し悪しはお客さんが決めるのだ。生まれつき良いネーミング(商品)というものは存在しない。

良いものに“育てていく”ことが肝要である。

たわいも無い凡庸なネーミングでも売れれば良いネーミングに昇格する。「売れたもん勝ち」という言葉はあながち間違ってはいない。

売れて続けてこそ良いネーミングでありパッケージデザイン。そこに至るまでサポートし続けることができるか… デザイナーの気概とクライアントの理解が必要だ。

良いネーミングとは? Part1

ある方から「良いネーミングとはどんなものですか?」との質問をいただいた。ネーミングの部分を「商品」や「パッケージデザイン」に入れ替えても構わないので私的考察にお付き合いいただきたい。

まず皆さんが目的とするのは「覚えてもらえやすい」「カッコいい」「売れるもの」「他に無いもの」…まあこんなところか。目的地が一緒なので皆そこへ殺到するのは仕方ないとして、どれも耳触りの良い言葉を駆使して自らを飾り持ち上げようとした結果、独自性を出せなくなっている。お客さんの記憶に残らなければ何もしなかったのと同じだ。

名は体を表すと言う。ネーミングはその商品が何モノであるかを一読で解らしめる単語とも言われるが、腕の立つコピーライターでもない限り短いネーミングでそこまでの理解を期待するのは厳しかろう。

私は、お客さんに「!?」と気に留めてもらう、または売り場で足を止めさせることができれば上出来と考えている。多くを期待しない姿勢で、そこから先の情報提供は店頭のPOPやウェブサイトに任せる役割分担方式だ。

トマトで言えば、水やりをひかえるとでてしまう「尻腐れ」という生理障害で黒いアザが出てしまったものを「闇堕ちトマト」(by曽我農園)。

「ん?」と思わせるインパクトがある。

中身は一級品と同様に美味しいが、表面の網目に乱れがあるメロンを「中身美人」(by一果相伝)。 「なるほど、うまいこと言ったな」と微笑んでもらえるだろう。

いずれもありのままの姿を上手く言い換えただけ。

もう一つの処方は「ユーモア」を取り入れること。

ネーミングではないのだが、銘コピーとして語り継がれている大塚製薬オロナミンCの「どうせ飲むなら」。自らの商品を“どうせ”と謙遜する自虐的笑い。

もうひとつはエナジーブランド社ビタミンウオーターの「なにかにキクぜ!」。○○に効くとは謳えない薬事法を掻い潜り“なにか”と大雑把に言ってしまうシタタカさが素敵。お客さんの想像に任せるスキマを残す上手なやり方だ。

耳触りが良くきれいに飾った言葉は印象に残らないがちょっとヘンテコで面白い名前は覚えてもらい易い。ネーミングを考えるときは背伸びをせず“まじめにふざける”のが良かろう。

それ、やっちゃダメでしょ!

成功例より失敗例からの学びの方が骨身に沁みることがある。ブランディングの教本には華々しい成功例しか載っていないのだが、その足元には悲惨な失敗案件が累々と横たわっている。

成功の秘訣?そのような近道があるのなら私が聞きたいくらいだ。

ただ失敗例は役に立つ。「こっちに行ってはいけないんだな」という道しるべになる。以下反面教師的失敗例をふたつ記しておこう。

[ 藻貝の佃煮事件 ]

とある自治体。瀬戸内海の食材を使った商品を開発し、東京での販売拡大を目論んだ「藻貝の佃煮」プロジェクト。味付けはどうする? 東京の人に食べてもらうんだから江戸風の佃煮にしよう ! と甘辛い佃煮味に仕上げて関東市場に持ち込んだ。

結果:売れない…

都会に暮らす人々は地域産品に何を求めているか、という視点が欠けていたのだろう。自分の身の回りにない物、経験したことのない味、あるいは故郷の味を懐かしむ都市圏暮しの人に、都会風の味付けやデザインを施しても魅力を感じてはもらえない。

この貝、地元ではかつお節と生姜で薄味に仕上げ、炊き込みご飯やちらし寿司の具にすると聞いた。それをそのまま伝えれば差別化できたのに… 作り手は自分たちが生まれ育った地域の食文化に誇りを持とう。

[ 瀬戸内ゆずぽん酢事件 ]

瀬戸内海に浮かぶ小島の住人。穫れすぎて処分に困っている島の柚子を使ってぽん酢を作ろう! ミツカンのゆずぽんに追いつけ追い越せとばかりに味を洗練させて行った。しかして優しい味わいのゆず味のぽん酢が完成し百貨店の商談会に持ち込んだが…

結果:取り合ってもらえない。

味の研究・開発、販売促進に巨大な投資をしている企業と同じ土俵で戦おうとすることが鼻から間違っている。地域産品においては、万人に受ける味が正解とは限らない。大手のあえて逆を行ってみる(苦味をあえて手絞りの証とするとか)、小回りの効く規模だからこそ出来る売り方をやってみる等々、背伸びをせず自分たちの規模に見合った戦い方ができるのも地の利を知っている人間ならではの戦法だ。自分達の目の届く範囲から手売りで始めてみるのも良いだろう。

また一方、盛り上がった企画会議は往往にして方向を見誤る。一旦アタマを冷やそう。

「ミツカンと同じ味ならミツカンのゆずぽんで良くない?」

疑義が生じるようであれば差し戻す、これを大英断と言う。

ブランディングってなに?

今まで散々ブランディングという言葉を使ってきたが、そもそもブランディングってなに?というハナシ。

世の中的には、1.ロゴマークを作り2.パッケージを整え3.広告媒体(Websiteやリーフレット、カタログ)を作る、それらの作業がブランディングだとの認識が大半だろう。「ブランディングやります」の看板を掲げているデザイナーの多くがそうであるように。

しかし、それらはブランド作りに使う道具のひとつに過ぎない。デザイン(ロゴやパッケージ、広告媒体)という道具が出来上がったあと、それを使って会社のイメージや販売力上げていく行動がともなってこそブランディングの意味がある。

Websiteに展開して集客する、ECで販売する、新商品をネタに営業をかける等々、それら一連の行動の結果、モノが売れ、財務が改善され、従業員を養うことができる。すなわち、企業を存続させるため、全ての道具(財務や営業など)を連携させ効率よく機能させる仕組み作りこそがブランディング最大の役目だ。

目に見えるデザインだけでは無い。人のこころ=購買意欲にもアプローチする必要がある。

例えばここに大きさ、見栄え、味わいが全く同じのトマトがあったとする。数種類のトマトの中で、あなたが「これが良いわ」とカゴに入れたモノ、その決め手は何だろう?

・グルメレポーターが絶賛

・あの有名シェフ御用達

・タレントが宣伝している

・ネットで話題

・他のものより高価

このような情報から「だから良いものなんだろう」という思い込みが生じる。食べてもいないトマトを買ってみたいと思わせる心理操作、これもブランド戦略。

確固たる主体性や価値判断力を持ち合わせている人は少なく、大多数は周囲の情報に操られてしまう。雑誌広告やTVコマーシャル、ネットのレビュー、★の数で良し悪しを判断してしまうのはそのため。

よく分からないけど何か良さそう、と錯覚させる情報操作、ブランディングは人の心の揺らぎを突く心理学・経済学をブレンドしたものと言っても良いだろう。決してデザインの範疇だけで語られるべきものではない。

なぜコンサルは嫌われるのか?

この記事を書いているときに飛び込んできたのが『吉野家の常務、伊東正明氏不適切発言で解任』のニュース。言葉選びの下品さにぞっとする。その場を盛り上げようとの発言であったとしても、普段からの思考・言動・人格までもが漏れ出てしまったようだ。自らをアップデートできていない人の典型とも言えるが、政治家を始め○○士、コンサルタントなど“先生”と呼ばれる人達に多く見られる症状で今さら珍しくもなんとも無い。そのような人物に組織の未来を託していた吉野家本体も恥を晒した格好となった。コンサルを雇う側のセンスも問われる事件として今後の試金石になれば良いのだが。

さて、本題。

地方の生産の現場においてデザイナーという人種は異物である。決してウエルカムでは無い。なにしろその立ち居振る舞いや服装も胡散臭さ満載で現場に溶け込む意思のカケラもない。クチは達者なので難しい業界用語を駆使して純朴な人々を煙に巻く。コンサルタントやデザイナーに泣かされた経験がある人も多く、実際農家さんとの初顔合わせで「東京から来た先生が無茶苦茶して帰ってしもうた(屋根に上がらされハシゴを外された)」といきなりグチを聞かされること数知れず。

なぜコンサルタントはそんなに嫌われるのか?

たぶんこうだろう。

「俺の土俵に上がって来い」という姿勢。「教えを授けてやっている」という上から目線。IBMのプロジェクトに関わりましただのトヨタでカイゼンをやっていましたという肩書きは立派で、そこで培ったノウハウは素晴らしいものがあると思うし否定はしない。しかし、その大企業メソッドが地方の、しかも父ちゃん&母ちゃんカンパニーに通用するのか。「ええ話じゃった」という人はいるが実行して上手く行ったという話は聞こえて来ない。これはコーディネーター側の人選に関わる問題でもある。

自分のメソッドに固執し過去の栄光で飯を喰っている輩のなんと多いことか。

もう一つの理由、それは言いっぱなしで決定力不足。サッカーに例えればゴール前まで球を運ぶことはできるがシュートを決められないという感じ。「机上の空論、理想論は聞き飽きた、明日から使える飯のタネが欲しい」というのが現場の声だ。求められているのはストライカー、10年先のことよりも来月の売り上げが欲しいという声にも応えられる人物である。

言うまでもなく地域産品の生命線は“多様化”である。 各々違った環境下で独自のモノ作りを行っているところに、○○メソッドという合理的な?十把一絡げ的指導が通用するはずが無かろう。自分の土俵から降り、彼らの土俵に入れていただいて共に考えモノ作りをする。一緒に苗の一本も植えてみろってんだ。

生産の現場、特に農業において、合理化という作業は“均質化” と紙一重だ。地域産品の面白さである“多様な姿”を消し去ってはならないと思う。時にはあえて手間の掛かる不合理な道を選ぶこともまた正解。

デザイナー、コンサルは自己実現のために人を利用するのでは無く、他者(依頼者)の代弁をする役どころと認識して実直なシゴトをしなくてはならない。そして結果を出してナンボの世界であることも忘れてはいけない。

依頼する側の方々も実質的成果を強く要求して構わない。そこで責任の在処をうやむやにするようであれば其奴は偽物だ。

リモートでは分からないこと

ブランディングというシゴトは結構重労働で、現場への出張&現地で聞き取り&周辺のマーケティング調査が主軸。一般的に思われているデザイン=デスクワークとはかけ離れたスタイルゆえ体力勝負というところがある。関係各所との擦り合わせなどで神経も擦り減る。一案件が終了すると身も心もクタクタだ。よって定期的な休養&再起動が必要になる。

旅が好きだ。とりわけ温泉が絡むと最高。というわけで色んな旅行サイトで評判の高い鹿児島の宿に行ってみた。

霧島に程近いリゾートホテル、「お山のてっぺんにある」 → 絶景を期待し、「かなりの高額フィー」 → 最高のホスピタリティを享受し美味しい食事にありつけるであろうと期待を膨らませいざ現地へ。

こんな山あいによくもこのような宿を作ったもんだ。しかも志高き一人の趣味人の作という。若いスタッフの心遣いも心地よい。専用カートでヴィラまで案内してくれるのはアマンリゾートを彷彿とさせるサービス、良きかな。

さて露天風呂へGo! どっぷりとお湯に浸かり、のびのび〜と背を伸ばすと否応なしに湯屋の梁が目に入る。そこにDIY店の値札が貼られたままの金具がw。まあこのくらいはご愛嬌。

しかし、ぼけ〜と過ごすこと数分、耳をつんざくジェット機のエンジン音が響き渡る。そう、ここは天空。お空に近いことが災いした。鹿児島空港に近いので離着陸の騒音に悩まされ思いっきり現実に引き戻されることとなる。

こういう情報はどこにも書かれていない。

あるときは“日本の田舎の原風景”をウリにした宿へ。 にわとりが闊歩し、調理場からは竈門の煙が立ちのぼる、それはそれはのどかな雰囲気のお宿。

さて期待の露天風呂へ。森の空気を深呼吸… ん?これはボイラーの燃焼臭?露天だから避けようもない。詰めが甘い。惜しい!。

こういうこともネット上には載っていない「行ってみないとわからない」事実だ。

仕事の場面でも同様のことが起こる。

ネギのブランド化案件というお話で現地に行ってみたら稀少な生姜もあることを教えられ、むしろそちらの方が差別化できるお宝素材であることが判り急遽方向転換。

あるときは養殖真鯛のリ・ブランディングで伺った先で真鯛より高級魚で名が通っている逸品に出会い、そちらを柱にブランドの立て直しを提案。

かように、現地に行ってみないとわからない&当の本人がお宝に気付いていないだけという状況に出会うことが多い。

このような体験を経て出来上がったのが「自分の五感で体験しないと気が済まない癖」である。

そこで昨今のリモート会議だ。どうも性分に合わぬ。

進行状況の報告などルーティンな会議には良いだろう。が、ブランディングやデザインにはもっと多くの情報、例えば経営者の性格、得手不得手、圃場や農機具の手入れ状態、スタッフの様子、商品の味、香りなど非言語情報(ノンバーバルコミュニケーション)が必要で、モニター越しの切り取られた画面とライブ感に欠ける会話では何か重要な要素が抜け落ちているようで気持ちが悪く、その小さな画面から精一杯情報を得ようとするのでめちゃくちゃ疲れる。

何事も「行ってみないと分からない」。実際に「会ってみないと分からない」。

コロナ禍でかなり不自由を強いられたが、これから巻き返しだ。美味しい飯と温泉があればどんな遠方でも喜んで出掛けて行こう。 このスタンスはもう仕事と言うよりライフスタイルそのもの。生涯守り続けていこうと思っている。

お客さんのニーズが見つからない?

よくあるハナシだが「お客さんのニーズを探ろう!」という掛け声のもとに行われるマーケティングリサーチ。大企業ならAIやデータ解析のプロを雇ってそれなりの効果も出せようが、中小零細農家の6次化産品などの開発においてはリサーチに掛けられる費用が少ないので的中率がすこぶる悪い。しかもこの飽食の時代、喰うものには困っていないので「こんなものが欲しい!」という強い欲求は出てこない。半端なリサーチでは「明確な消費者ニーズ」は探りきれないと考えたほうが良い。ディープラーニングとAIが連携し安価に情報を手に入れられるようになるのはもう少し先の話だ。

ではどうするか。

「こんなものを考えましたけどいかがでしょうか?」と言う提案を「シーズ(seeds)発想」と呼ぶ。シーズとは種(たね)のことで、生産者が顧客に提供できる、または提供可能になるであろう独自の価値や強みのことを指す。未知なる畑(市場)に今後芽が出て大きく育つ(かもしれない)希望のたねを蒔くということだ。

シーズマーケティングはプロダクトアウトとも少しニュアンスが異なる。生産者のご都合主義、エゴと揶揄される後者より少しユーザー側に歩み寄った立ち位置(マーケットイン側)と言えるだろう。

「いかがでしょう?」→ 「いいね!買ってみようかしら」 or 「いらないわ」。その繰り返しで知見を蓄えヒットの確率を上げていく。「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」に似てなくも無いが、少しでも「上手な鉄砲」にするために我々ブランディングの専門家が居る。

こちらからいろんなボールを投げ、それを打ち返してくれるか見逃すか…

大手企業は10人中8人が打ち返してくれるド真ん中のストライクボールを投げなければならない(外せば担当者のクビが飛ぶ)。が、地域産品、特に個人事業であればギリギリストライクぐらいのクセ球でも良い。中小零細であるメリットは、すべて自分の責任において行えることだ。仮に失敗しても事業主がクビになることは無いので思いっきり投げ込めば良い。的中率は10人中2人が打ち返してくれれば上出来だ。そしてその打ち返してくれた2人はクセのあるものが好き=大手メーカー品ではなく、ちょっと風変わりな地域産品を好む顧客ということにもなろう。

顧客予備軍にお伺いを立てるのに必要な道具がウェブサイトでありSNSでありネット広告などの情報発信スキル。それらの使い方をコーチングするのが私の仕事だが、その前に自分で出来ることもいっぱいあるはずだ。やろうと思えば明日からでも出来る。

ブランディングコーチである私的に言えば「止まっている人を動かすより歩き出した人を後押しする方がチカラは少なくて済む」。それは作業工程、費用、スピード感諸々に絡んでくる。いずれにせよ動き出しは早い方が吉。

まずは一歩、自ら踏み出していただきたい。

ブランディングの費用

商品企画、ロゴやパッケージのデザイン、ウェブサイト構築、ECを始めとする販路拡大支援やそのほか諸々のコンサルティングなど、全てが繋がって始めて効力を発揮するブランディング。私もかつては上記アイテムの単体制作を請け負っていたのだが、納品後、クライアント側でその運用(有効利用)ができているのだろうかと気を揉む案件数知れず。車で言えば、エンジンやタイヤ、ハンドルを切り売りしたところで上手く走らせることができないのと同じか。私が関知出来ない不手際で結果が出なかったとしても責任はこちら側におっ被される。それでは面白くない。

因ってブランディングに関わる全ての作業をひとまとめにして案件の制限を設けずこちらから自主的に動ける「顧問契約制」とした。これなら急な事態に即対応できるし結果まで見通すことができる。結果に責任を負う覚悟も出来ようというものだ。

さて気になる費用だが、年商3,000〜5,000万の農家でシミュレーションしてみよう。

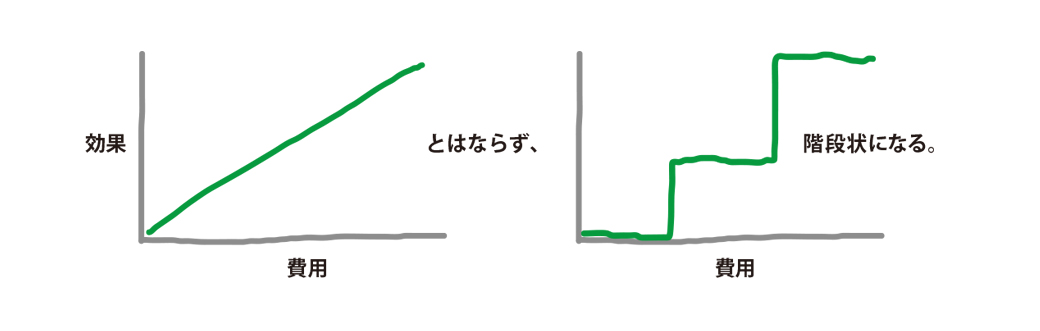

ブランディングに掛ける費用と効果の相関関係は、なだらかな比例とはならないのが厄介なところ。今までの成功事例や支援金融機関との聴き合わせからの数字だが、小中規模の農家において、効果が出る出ないの境目は「年間300万の投資」との試算が出た。この金額を境にして成功確率は格段に上がる。ステージが一段ぽんっと上がる感じだ。

一般に言われるブランディング費用は年商の10%程度という相場からすれば、最低でも3,000万/年の商いが出来ていないと厳しいということだ。

なぜか?

車の成り立ちの例で示したように、走れる状態にするのに掛かる部品代の他に「ガソリン代」が必要になる。カツカツの予算で車を買ったものの維持費が出せない=走らせることが出来ないでは意味がない。そうならないための少しの余裕…これが年商3,000万、ブランディングへの投資額300万というラインの根拠だ。顧問料として25万/月の分割となる。

※印刷代やウェブサイトのコーディング費用などの外注費は別途。

含まれる基本作業は、

1.向かうべき方向を探る(現状のリサーチ&目標設定は最重要課題)

2.ロゴマークやパッケージデザイン制作(点数無制限)

3.リーフレット、しおりを含むグラフィックデザイン制作(点数無制限)

4.ウェブサイト構築のための取材、撮影(動画を含む)、ページデザイン

5.名刺、封筒、セールスプロモーションツールの制作

6.販路拡大コンサルテーション(ショッピングページやEC展開について)

7.各種お悩み相談(人事、営業方針、メンタルケアなど)

これらの基本作業から必要で無いものを省き、最も効果的と思われる箇所を厚く手当てするといったメリハリのあるプランを構築し実効力アップ、すなわち“売り上げ増”に貢献するのがアウラブランドデザインの流儀。ロゴやパッケージだけを渡して「あとは任せた、頑張りなさい」は真っ当なブランディングコーチのするべき事では無いと思っている。

年商3,000万未満の農家さんには厳しい投資額かも知れない。が、現状の商い額はそこまででないにしても、やり抜く強い意志とリスクを背負う覚悟があればお話をお聞かせ願いたい。受ける側も相当な覚悟が必要だが希望と危機感の共有もまた強いモチベーションとなる。ならぬ仕事もなんとかするのがプロの本懐。

初動の遅れが生んだ悲劇

新型コロナその渦中において「初動の遅れ」がどれほどの悲劇を生んでいたのか、忘備録として実例を挙げておこう。

2020.5.10 沖縄琉球新報の記事。

《今帰仁村名さんのスイカが収穫のピークを迎えているが、新型コロナウイルスの影響で需要が減り、在庫が大量に発生している。例年の3倍の30トンが倉庫に眠り、売買価格は低迷、農家からは悲痛な声が上がっている》

2020.6.7朝日新聞デジタルの記事。

《笠岡湾干拓地(岡山県笠岡市)で育てられた出荷前のタマネギが行き場を失い、廃棄に追い込まれた。新型コロナウイルスの影響で需要が落ち込んだため。「最高の出来栄えなのに出荷できない。表現できない悔しさです」。社長は作業光景に背を向けた》

沖縄・今帰仁のスイカ、岡山・笠岡のタマネギの廃棄… こうなる前になぜ対応策を講じなかったのか、取引のある支援組織や銀行は一体何をしていたのか。依頼が無かったから手助けしようにも出来なかった?そうだな、主体が動かなければ補助しようもないか。

「依頼があってからでは間に合わない」

通常、デザインは依頼があってから取り掛かる業務、そこからアイデア出し→見積→承認→制作という進め方をするのだが、今回のように急を要する案件ではそんな手順を踏んでいたのでは到底間に合わない。また調子の悪いときは資金繰りも悪い。費用面での壁は大きく「やりたいんだけど今お金が無いんで…」とせっかくの救済プランもお流れになることも多い。

弊社はブランディング案件においては顧問契約制を採っていて、デザインの種類や制作点数に制限を設けず必要なものは全て提供するというスタンスで進めている。今風に言えば“デザインのサブスク”という感じか。

もちろん月々の顧問費用が発生する。小規模農家さんにとってはかなりの額だと思う。多くの方が抱くデザインへの不満は「投資額に見合う効果(売り上げアップ)が無かったから」という理由だ。そこで「10万円のウェブサイトで一件も引き合いが無かったら高い買い物、100万円の初期投資で300万円の利益が上がったらお値打ちな投資」という説明をして何となく納得していただいている。

今やロゴマークやパッケージデザイン、ウェブサイト構築は特別なスキルでは無くなった。プロのプロたる存在意義は、それらのスキルを総動員して「何が何でも結果を出す覚悟」を負うということだろう。

時代の流れを読み的確に対処、初動は早く結果に責任を持つ。あの時こうやっておれば…という後悔はしたくないしさせたくもない。

(次回はブランディングの費用感について)

「ジャム、漬物の類はもう結構」の後日譚

話はコロナ禍以前に遡る。

生産の現場である地方と、消費の現場たる東京を行き来している関係上、商談の場に立ち会うことも多々あった。首都圏の百貨店バイヤーに地域産品の紹介をしつつ、求められる商品像を聞き出し、生産者にフィードバックする橋渡しという役どころだ。

農産物のパッケージデザインに関わって間も無い頃、販路拡大支援のため意気揚々と乗り込んだ百貨店のバイヤーからこう言われた。

「本多さん、もうジャムや漬物の類は持ってこなくていいよ」。。

現状のスーパー、デパ地下を観察してみると確かにジャム、漬物コーナーは飽和状態で、そんな厳しい商戦に切り込める程のチカラが地域産品にあるのか、と問えば果たしてどうだろう?

その多くは「◯◯が余ったから◯◯ジャム」という自分都合の商品作り、他地域で売れているものを真似てしまうコピペ企画、作りやすいものを作ってしまう安易な発想、またそれを制止しない支援者たち…。変哲もないジャムや漬物の類は誰も欲しがっていないという現実を知らなくてはならないが、日々本業の生産業務で忙しくされている農家さんに「自分で市場調査をしなさい、珍しいものを作りなさい」とは言い難く、そこは支援する側の仕事だ。

6次産業化プロジェクトの8割が失敗(当事者は失敗と思っていないのだが)している現実はすなわち8割の支援者がポンコツだったということだ。「安易なものを作らせない指導」が出来るか否かでアドバイザーの真価が問われる。

時を戻そう。

2020.4.7、1回目の緊急事態宣言発出。買い物に出掛けるのもはばかられる状況となった。

人は抑制されればされるほど欲求が高まる生き物で、抑え付けられた買いもの欲は地下に蓄えられたマグマの如くその捌け口を探すこととなる。そこでたどり着いたのが“ネットショッピング”の世界。

決して新しい業態では無いが、今までネット上の商品に怪訝さを抱いていたりクレジット決済に危うさを感じていた人たちの背中をポンっと押したのが奇しくもコロナ禍の状況であったと言えよう。そして一度使ってみた人が「ネットショッピング、イイね!」となりECマーケットは活気付き大噴火の様相を呈した。

ブランディングを生業としている私の仕事も「どんなものを作るか」から「いかにして売るか」の支援が加わり、どのECモールがあなたの商品販売に適しているかといったコンサルテーションも増えた。

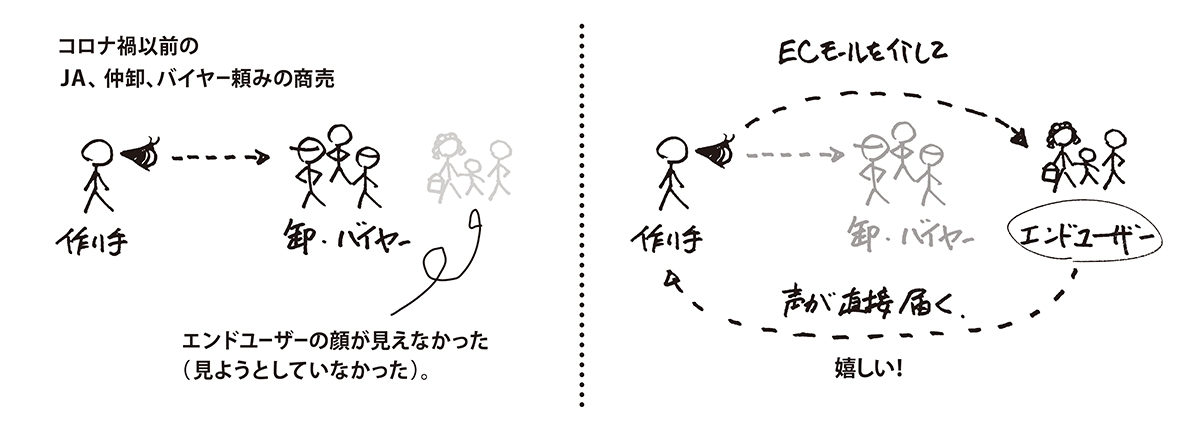

反面、流通の現場では、生産者が神様の如く尊んでいた仲卸や小売店のバイヤーの存在感が希薄になってしまった。エンドユーザーは中間業者を飛び越して直接生産者からモノを買うことに面白みを感じてしまったのである。

バイヤーが選択した“利幅の良い人気商品”には無い「何じゃこれ!」というものとの出会いが生む感動や、美味しくて安いものを探し当てたときの喜び… そう、宝探しにも似た買い物の楽しみが蘇ってきた。

そしてジャムや漬物の復権。もちろん在りきたりのものでは手に取って、いやクリックしてもらえないが、小売店に並べてもらえないような超クセの強い漬物であったり、素材を贅沢に使った高価で賞味期限の短い無添加ジャムの活路が開けた。Webページでは紙面の制限なく思いの丈を綴ることができる。自身の生い立ちやこだわり、商品の特徴を熱く語る情報発信も可能だ。

6次産業化のボトルネックであった“販売の手段”を生産者自身が手に入れることが出来、ネット市場で在庫や価格を自分の意思で操るれるようになった今、やっと商売のスタート地点に立てたということでもあろうか。

地域産品の攻勢反撃はこれからだ。

(次回 11/20配信予定)

事例1 domaine tetta 〈 地の利を活かした日本ワイン 〉

「名刺のデザインをお願いできますか」。出会いはそんな感じだった。私が関わった他のブランディングの事例も、最初から「さあ、ブランディングに取り掛かるぞ!」といった大げさなものではなく、きっかけはロゴ制作や名刺一枚のデザインからであったように思う。

打ち合わせで現地、岡山県新見市に。石灰岩が露出している圃場を一緒に歩きながら「この土はブルゴーニュの組成と同じなんですよ」と。それってすごい価値じゃないですか!と話は膨らんでブランディングに至るという経緯だ。

ぶどうやワインの品質の良さはもちろんだが、tettaの成功要因は、商品を取り巻く「語るに値する開発秘話」や「素晴らしい自然環境」、「作り手の想いを伝える発信行動」の賜物だと今になって思う。

例えば毎年春に開催する「新植祭」。新しく開墾した土地にみんなでぶどうの苗を植えましょうというイベントは普段土に触れる機会が無い方々、特にお子様連れのファミリーに大好評。このような取り組みが根強いファンを獲得し、その評判が色々なメディアに伝わり今に繋がったと考えられる。Casa BRUTUSに見開き2ページの特集、広告費換算で数百万。これを持ち出し無しでやってくれるのだからありがたい。

地域産品開発といえばとかく商品(モノ)中心になりがちだが、それが生まれた背景とそれを使ってどう楽しんでいただくかという「モノ作りの前後のストーリー」が大切だ、とはよく言われるハナシ。しかし実行されている方は少ないように感じる。それは“灯台下暗し”で、当の本人は自分の置かれている場所の価値に気づいていないからだ。そこは現実を客観視できるコンサルタントなりブランディングディレクターが見つけてあげなければならない部分。どこで、誰が、どのような想いで作っているのかという情報を拾い上げ、言葉を磨き、適所に正しく投げ込めばそれは必ず響きあう人に届く。

商品を送るとき、ぶどうの葉っぱを一枚添えることにした。あるときLVMH(モエ・ヘネシー・ルイヴィトン)の広報から電話が掛かって来たそうな。「あなた達のブランディングに感銘を受けました。本来は私たちがやらなければならない活動なんですが」と。ぶどうの葉一枚が繋ぐ素敵なエピソード。

「あそこは上手くやってるな」「うちにはオイシイネタが無いから…」と他地域を羨む前に、まず自分が立っている場所を注意深く観察してみよう。石ころひとつ、葉っぱ一枚だって伝え方次第で立派な価値になり得るのだから。

(次回 10/20配信予定)